„Schon in der zweiten Klasse und kann immer noch nicht lesen“

Wenn mir Lehrkräfte aus der Grundschule über ihre Sorgenkinder berichten, höre ich oft den Satz: „Wir sind jetzt am Ende der zweiten Klasse und er kann immer noch nicht lesen.“ Oder Lehrkräfte aus Förder- und Regelschule befürworten zwar gleichermaßen, ein Kindes mit geistiger Behinderung inklusiv zu unterrichten, warnen mich jedoch ausdrücklich davor, den Eltern bloß keine falsche Hoffnungen zu machen, denn „Lesen und Schreiben werde das Kind sicher nicht lernen.“ Diese Lehrerinnen und Lehrer sind offensichtlich der Meinung, Lesen sei etwas, was man entweder kann oder eben nicht, also eine Art deklaratives Wissen. Ich behaupte, dass diese fachlich falsch ist. Warum?

Wann darf man sagen: „Dieses Kind kann lesen!“?

Fragen wir uns deshalb als erstes einmal: Wann kann man mit Fug und Recht behaupten, dass ein Kind lesen kann? Kann es bereits lesen, wenn es eine Reihe Wörter an ihrem Wortbild erkennt und versteht? Kann man bereits von Lesen sprechen, wenn ein Kind die Buchstabenkombination „WC“ oder ein Piktogramm richtig deutet? Muss es die Laut-Zeichen-Verbindungen (Phonem-Graphem-Korrespondenz) für alle in unserer Sprache existierenden Phoneme und Grapheme beherrschen? Oder reicht es aus, wenn ihm dies nur bei der Hälfte der Buchstaben gelingt? Kann man erst dann von Lesen sprechen, wenn ein Kind längere Sätze und Texte versteht, oder liest ein Kind schon, wenn es sich mühsam buchstabierend und zunächst noch völlig sinnfrei ein Wort erarbeitet?

Bedeutet „Literacy“ das gleiche wie Lesen?

Eigentlich müssten doch diejenigen, die im Rahmen der Vergleichsstudien PISA und IGLU regelmäßig das Lesen von Schülern überprüfen, recht genau wissen, was sie da erfassen. Diesen Studien liegt das Literacy-Konzept der anglo-amerikanischen Forschung zu Grunde. Gemeint sind damit alle Basiskompetenzen, die man braucht, um in einer modernen Gesellschaft ein persönlich und wirtschaftlich befriedigendes Leben zu führen und aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen (Deutsches PISA-Konsortium 2001). Unter Reading-Literacy ist in diesem Konzept das Lesen zu verstehen, das man in alltäglichen, praktisch bedeutsamen Situationen einsetzt. Lesen wird also nicht mehr als „einfache“ Sinnentnahme verstanden, sondern als aktive, durch den Leser selbst gesteuerte Informationsverarbeitung. Nach diesem Verständnis liegen die Informationen nicht einfach im Text zur Entnahme bereit, sondern müssen in der Auseinandersetzung mit dem Text erarbeitet werden. Das heißt: Der Leser liest diejenigen Informationen aus dem Text heraus, die er für seine eigene Fragestellung braucht, und verknüpft sie miteinander, um sie dann in sein Vorwissen einzubauen. Lesekompetent ist also derjenige, der relevante Informationen in Texten findet und versteht, diese bewertet und reflektiert. Diese wissenschaftlich klar formulierten Sätze krabbeln uns – um mit Goethe zu sprechen – wohl um die Ohren, allein zur Beantwortung unserer Ausgangsfragen tragen sie wenig bei. Des Pudels Kern liegt eben in der Definition von „Text“ und dem Schwierigkeitsgrad der zu lesenden Texte. Denn interessengeleitete Informationsentnahme zur Bewältigung einer lebenspraktisch bedeutsamen Situation liegt doch auch dann vor, wenn ein Mensch mit geistiger Behinderung den Schriftzug „Halt“ oder „Stop“ beachtet. Verfügt er nun bereits über Lesekompetenz (Reading-Literacy) oder nicht?

Dieses Problem ist wohl auch dem Deutschen PISA-Konsortium aufgefallen, das auf der Grundlage dieses Lesekompetenzbegriffs die 15-jährigen untersuchte. Für die Grundschulkinder zog man auf dieser Basis folgenden Schluss: In der Grundschule erwerben und üben die Kinder die Lesetechnik, richtig kompetent gelesen wird jedoch erst in der Sekundarstufe (Deutsches PISA-Konsortium 2002). Das rief natürlich sofort die Grundschuldidaktiker auf den Plan: Sie verbaten sich – mit Recht – eine solch voreilige und fachlich fragwürdige Verkürzung. Allerdings ist „Lesen“ tatsächlich keine eindeutig definierbare Kompetenz, sondern eher ein prozesshaftes Geschehen, das sich auf unterschiedlichen Ebenen und Erwerbsstufen abspielt. Offensichtlich muss man zunächst vergleichsweise einfache Techniken und Fertigkeiten erlernen, bevor man zur höheren Lesebildung mit motivationalen, emotionalen, kognitiven, kreativen und kommunikativen Dimensionen schreitet. Es gilt hier nicht das deklarative Alles-oder-Nichts, sondern vielmehr das prozedurale Mehr-oder-Weniger.

Der erweiterte Lesebegriff

Und dann sind da noch die Geistigbehindertenpädagogen mit ihrem erweiterten Lesebegriff. Alles Wahrnehmen, Deuten und Verstehen von konkreten, bildhaften, symbolhaften oder abstrakten Zeichen und Signalen fällt bei ihnen unter Lesen (Koch 2008). Sie beziehen sich bei ihrem erweiterten Lesebegriff auf das Entwicklungsmodell zum Schriftspracherwerb von Günther (1986) und ergänzen es um eine weitere Stufe. Lesen spielt sich demnach in unterschiedlicher Qualität auf vier Stufen ab und reicht vom Bilderlesen oder dem Lesen ikonischer Zeichen über das logographemische Lesen mit dem Lesen von Symbolen, dem alphabethischen Lesen mit der Phonem-Graphem-Korrespondenz bis hin zum orthographischen, integriert-automatisierten Lesen.

Lesen auf unterschiedlichen Entwicklungstufen

Versteht man Lesen also als ein prozesshaftes Geschehen, so können alle, denen man versucht hat, das Lesen beizubringen, eben mehr oder weniger gut lesen. Die einen lesen Bilder und Piktogramme, die anderen einzelne Wörter und wieder andere einen philosophischen Text; die einen brauchen sehr lange für das Lesen und die anderen verfügen über eine hohe Lesegeschwindigkeit. Jede Form des Lesens kann, wenn nötig, mit Hilfe eines Lese- oder Schriftspracherwerbsmodells auf einem Erwerbskontinuum eingeordnet und beschrieben werden.

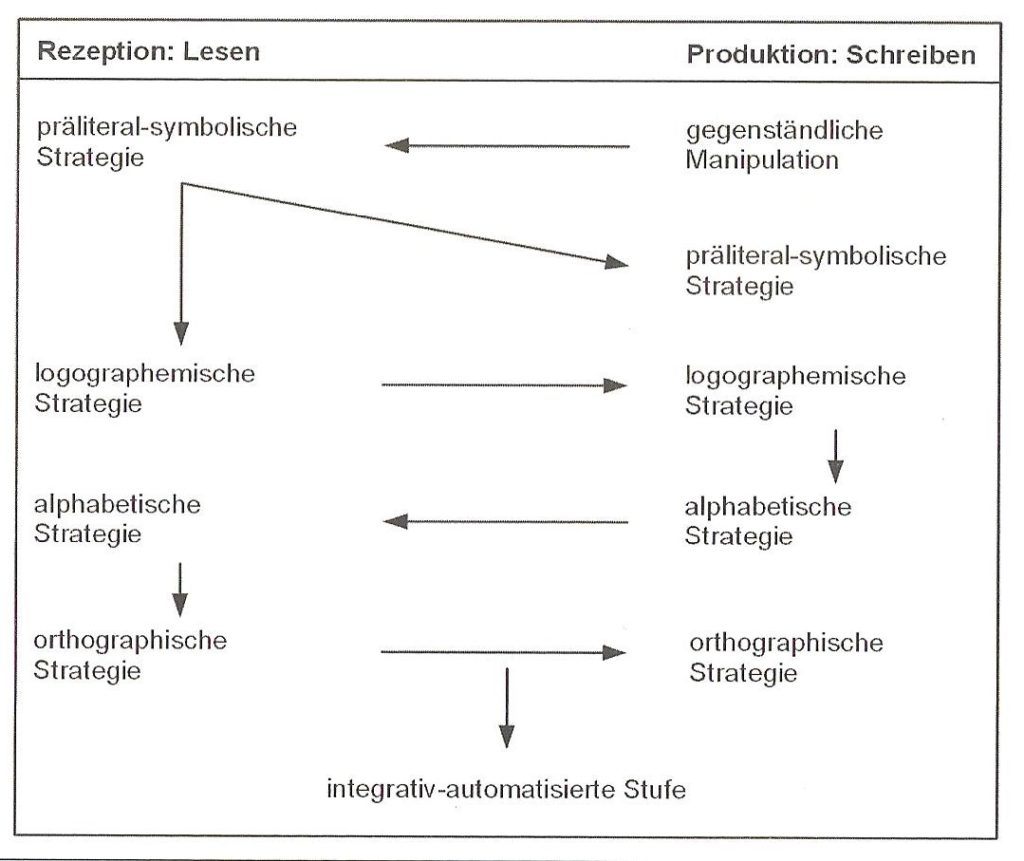

Betrachten wir ein solches Schriftspracherwerbsmodell einmal näher. Obwohl Lesen und Schreiben nicht als spiegelbildliche Prozesse verstanden werden können, hängen sie jedoch eng zusammen und ihr Erwerb wird deshalb von Günther (1986) als ein sich wechselseitig beeinflussender Strategieerwerb in einem fünfstufigen Interaktionsmodell beschrieben. Die beiden Tätigkeiten Lesen (Rezeption) und Schreiben (Produktion) werden dabei in fünf Stufen erlernt. Jede Stufe beinhaltet eine neue Strategie, die den gesamten Prozess des Schriftspracherwerbs auf ein höheres Niveau bringt:

* präliteral-symbolische Stufe

Als ersten Lernschritt zum Schreiben erwirbt das Kind im handelnden Umgang mit Dingen und Menschen eine Fülle von Wissen über die Welt. Der erste Schritt zum Lesenlernen auf der Rezeptionsseite zeigt sich, wenn das Kind Gegenstände aus seiner Umgebung auch in Form bildlicher Darstellungen wiedeerkennt. Über die bildliche Darstellung löst es sich erstmals vom konkreten Gegenstand. Das Erkennen eines im Bild zweidimensional dargestellten Gegenstandes erfordert bereits ein gewisses Maß an Abstraktionsfähigkeit und einfaches Symbolverständnis. Um etwa die selbe Zeit produzieren Kinder erste Abstraktionen beim Malen oder im Symbolspiel. Gegen Ende dieser ersten Phase beginnt das Kind, Schrift nachzuahmen, ohne sich der kommunikativen oder gedächtnisstützenden Funktion der Schrift bewusst zu sein.

* logographemische Strategie

Das Kind kann nun Schriftzeichen von anderen graphischen Darstellungen unterscheiden. Es erkennt einzelne Schriftzeichen oder Wörter, zum Beispiel den Anfangsbuchstaben seines Namens oder seinen gesamten Namen. Es bedient sich dabei einer rein visuellen Strategie. Hervorstechende, charakteristische Details der Buchstaben oder Wörter helfen ihm beim Wiedererkennen. Zugleich benutzt das Kind diese logographemische Strategie, indem es sich diese visuellen Eindrücke einprägt und versucht, sie zu schreiben und somit selbst zu produzieren. Mit Hilfe dieser Strategie ist das Kind in der Lage, eine gehörige Anzahl von Wörtern zu lesen und zu schreiben. Die Ganzwortmethode im Erstunterricht macht sich dies zunutze. Beim Schreiben unterlaufen dem Kind jedoch immer wieder typische Fehler. Statt „Heike“ schreibt ein Mädchen zum Beispiel „Heke“. Die fehlerhafte Schreibweise ähnelt dem Wortbild des Originals sehr stark. Diese Verschreibungen zeigen dem Kind die Begrenztheit und die Unzulänglichkeit der visuellen Strategie. Um solche Fehler zu vermeiden und um viele Wörter schreiben zu können, später sogar solche, die man vorher nie gesehen hat, muss die Strategie gewechselt werden. Strategiewechsel bedeutet jedoch nicht, dass die zunächst dominante Strategie gänzlich aufgegeben wird, sondern sie wird im Entwicklungsverlauf in die neue Strategie, die als Tätigkeit höherer Ordnung zu sehen ist, integriert.

* alphabetische Strategie

Die alphabetische Strategie besteht im Kern aus der Lautanalyse des Gehörten und einer festen Phonem-Graphem-Korrespondenz. Kleine Lauteinheiten und ihre Position in komplexen Lautgebilden müssen wahrgenommen und mit einzelnen Schreibzeichen fest verbunden werden. Alle Wörter, auch die unbekannten, können mit Hilfe der neuen Strategie lautgetreu geschrieben und erlesen werden. Beim Lesen zeigt sich jedoch die Unzulängichkeit der alphabetischen Strategie. Durch die strenge Konzentration auf die Analyse aller Einzelzeichen werden erlesene Wörter von Kindern manchmal klanglich so verfremdet, dass sich kein Bezug zu einem bekannten Wort herstellen lässt. In einem solchen Fall lässt sich der Sinn des Gelesenen nicht erfassen.

* orthographische Strategie

Die Ineffektivität der alphabetischen Strategie auf der Rezeptionsseite erzwingt deshalb an dieser Stelle einen erneuten Strategiewechsel. Mit der orthographischen Strategie ist das Kind nicht mehr auf die Analyse und Synthese einzelner Buchstaben angewiesen, sondern es beginnt, sich beim Lesen auf größere Einheiten (Silben, häufige Buchstabengruppen, Morpheme) zu konzentrieren. Auf der Produktionsseite werden mehr und mehr die Konventionen der deutschen Rechtschreibung, die Rechtschreibregeln gelernt und beachtet. Mit dem Erwerb der orthographischen Strategie findet der Schriftspracherwerb im engeren Sinne seinen Abschluss.

* integrativ-automatisierte Stufe

Die integrativ-automatisierte Stufe stellt eigentlich keine neue Strategie mehr dar, sondern beschreibt den schriftlichen Sprachgebrauch eines kompetenten Lesers und Schreibers, bei dem Lesen und Schreiben hochautomatisiert in einem erstaunlich hohen Tempo abläuft.

Nicht fragen, ob ein Kind lesen kann, sondern auf welcher Stufe

Die Feststellung, ein Kind könne nicht lesen oder nicht schreiben, ist also nicht nur fachlich falsch, sondern auch für seine weitere Unterrichtung hinderlich. Förderdiagnostik hat niemals die Aufgabe, herauszufinden, ob ein Kind lesen oder schreiben kann. Sie muss vielmehr auf der Grundlage didaktischer Konzepte und/oder auf der Basis von Schriftspracherwerbsmodellen herausfinden, wie weit es bereits im Erwerbsprozess fortgeschritten ist, welche Teilhandlungen vom Lesen und Schreiben es bereits beherrscht und welche es erst noch lernen muss.

Und ob ein Kind mit geistiger Behinderung jemals lesen und schreiben lernen wird, ist ebenfalls keine förderdiagnostisch hilfreiche Frage. Vielmehr geht es immer darum, das Kind Lesen und Schreiben zu lehren und mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu versuchen, es im Prozess des Schriftspracherwerbs möglichst weit voran zu bringen. Wie weit das Kind dabei kommen wird, wissen wir erst, wenn wir es mit Geduld und den besten Methoden versucht haben.

Literatur

Deutsches PISA-Konsortium (2002): PISA 2000 – Die Länder der Bundesrepublik Deutschland im Vergleich. Opladen: Leske und Budrich

Günther, K.B. (1986): Ein Stufenmodell der Entwicklung kindlicher Lese- und Schreibstrategien. In H. Brügelmann (Hg.): ABC und Schriftsprache: Rätsel für Kinder, Lehrer und Forscher. Konstanz: Faude, S. 32-54

Koch, A. (2008): Die Kulturtechnik Lesen im Unterricht für Schüler mit geistiger Behinderung. Lesen lernen ohne phonologische Bewusstheit? Aachen: Shaker